En el panteón de los experimentos físicos que desafían nuestra comprensión de la realidad, el experimento de la doble rendija es quizá el más desconcertante y revolucionario. Cuando la conciencia se encuentra con la mecánica cuántica, se cuestiona la naturaleza misma de la existencia.

La base clásica: El experimento original de Young

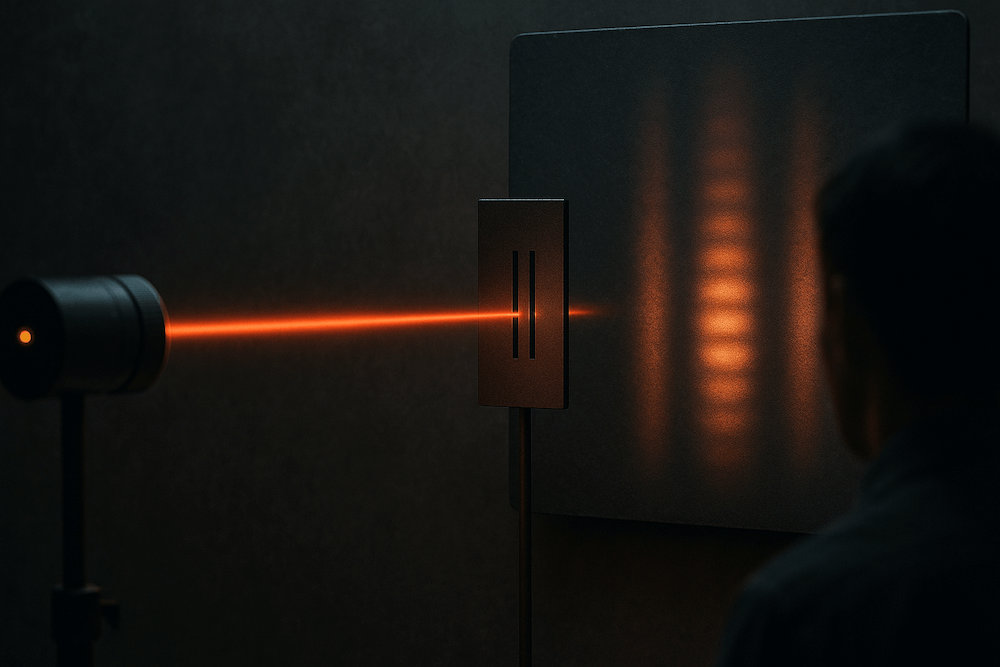

La historia comienza en 1801, cuando el físico británico Thomas Young diseñó un elegante experimento para resolver una cuestión fundamental: ¿La luz es una onda o una partícula? Al proyectar luz a través de dos rendijas paralelas sobre una pantalla, Young observó algo extraordinario: un patrón de interferencia de bandas brillantes y oscuras alternadas. Este patrón sólo podía explicarse si la luz se comportaba como una onda, con las ondas de cada rendija interfiriendo entre sí de forma constructiva y destructiva.

Durante más de un siglo, este resultado pareció establecer definitivamente la naturaleza ondulatoria de la luz. Las matemáticas eran claras: cuando las ondas atraviesan dos aberturas, crean patrones de interferencia característicos en los que las crestas y las depresiones se amplifican o se anulan mutuamente.

La revolución cuántica: Partículas que actúan como ondas

La era cuántica transformó radicalmente nuestra comprensión del experimento de la doble rendija. En 1927, Clinton Davisson y Lester Germer, junto con George Paget Thomson y Alexander Reid, demostraron de forma independiente que los electrones -indudables partículas- también podían producir patrones de interferencia al pasar por dobles rendijas.

Este descubrimiento reveló el profundo principio de la dualidad onda-partícula: los objetos cuánticos presentan características tanto de partícula como de onda dependiendo de cómo se observen. Un solo electrón, disparado a través del aparato, atraviesa de algún modo ambas rendijas simultáneamente e interfiere consigo mismo para crear el conocido patrón rayado.

Las implicaciones eran asombrosas. Como declaró el físico Richard Feynman, el experimento de la doble rendija encierra "el único misterio" de la mecánica cuántica: todos los demás enigmas cuánticos son variaciones de este fenómeno fundamental.

El efecto observador: Cuando observar lo cambia todo

El aspecto más alucinante del experimento de la doble rendija surge cuando intentamos determinar por qué rendija pasa una partícula. En el momento en que colocamos detectores en las rendijas para observar la trayectoria de la partícula, ocurre algo extraordinario: el patrón de interferencia desaparece por completo.

Cuando se observan, las partículas se comportan como objetos clásicos, pasando por una u otra rendija y creando dos bandas simples en la pantalla, exactamente lo que esperaríamos de las partículas. Pero cuando no se observan, crean un patrón de interferencia ondulatorio, como si cada partícula pasara por ambas rendijas simultáneamente.

"The quantum world doesn't exist until we look at it. Reality is created by observation." - John Wheeler

Este fenómeno, conocido como efecto observador, sugiere que el propio acto de medición altera fundamentalmente la naturaleza de la realidad cuántica. La pregunta no es sólo "¿por qué rendija pasó la partícula?", sino más bien "¿qué significa que una partícula 'pase' por una rendija antes de ser observada?".

Decoherencia: La comprensión moderna

La física contemporánea ha aportado una explicación más matizada del efecto observador a través de la teoría de la decoherencia cuántica. En lugar de requerir un observador consciente, la decoherencia explica cómo los sistemas cuánticos pierden sus propiedades ondulatorias al interactuar con su entorno.

Cuando un detector mide por qué rendija pasa una partícula, necesariamente interactúa con ella, quizá haciendo rebotar fotones o creando campos electromagnéticos. Estas interacciones entrelazan la partícula con el dispositivo de medición y, sobre todo, con el entorno circundante. Este entrelazamiento hace que la superposición cuántica se "decohesione" en estados clásicos.

El entorno actúa como un observador omnipresente, con moléculas de aire, fotones y campos electromagnéticos que interactúan constantemente con los sistemas cuánticos. Para los objetos macroscópicos, la decoherencia se produce tan rápidamente que nunca observamos superposiciones cuánticas en la vida cotidiana.

La elección tardía de Wheeler: Desafío a la causalidad

En 1978, el físico John Wheeler propuso un experimento mental que ampliaba aún más los límites de la rareza cuántica. En el experimento de elección retardada de Wheeler, la decisión de medir el comportamiento de una partícula o de una onda se toma después de que el objeto cuántico haya pasado supuestamente por las rendijas.

Wheeler imaginó versiones a escala cósmica en las que la luz de cuásares lejanos, curvada alrededor de las galaxias por lentes gravitatorias, podría observarse como partículas u ondas en función de decisiones de última hora tomadas en la Tierra, posiblemente miles de millones de años después de que los fotones hubieran "elegido" sus trayectorias por el espacio.

Experimentos posteriores han confirmado las predicciones de Wheeler: la elección del aparato de medida, incluso cuando se hace después del suceso cuántico, determina si se observa un comportamiento de partícula o de onda. Esto sugiere que los objetos cuánticos existen en una superposición de posibilidades hasta que la medición los fuerza a estados definidos.

El borrador cuántico: Recuperar la información perdida

El borrador cuántico de elección retardada, demostrado por primera vez por Yoon-Ho Kim y sus colegas en 1999, lleva la rareza cuántica a su extremo lógico. Este experimento utiliza pares de fotones entrelazados para recuperar aparentemente patrones de interferencia incluso después de haber obtenido la información de "qué camino".

En esta configuración, un fotón pasa a través del aparato de doble rendija mientras que su pareja enredada se mide de varias formas. Sorprendentemente, el patrón de interferencia puede recuperarse borrando la información de la trayectoria de la pareja enredada, incluso después de que se haya detectado el primer fotón.

Sin embargo, un análisis cuidadoso revela que ninguna información viaja hacia atrás en el tiempo. El patrón de interferencia sólo aparece cuando se combinan los datos de ambos detectores y se analizan mediante el recuento de coincidencias. El experimento demuestra las correlaciones cuánticas y la naturaleza no local del entrelazamiento, más que la retrocausalidad.

Interpretaciones e implicaciones

El experimento de la doble rendija y el efecto del observador han dado lugar a numerosas interpretaciones de la mecánica cuántica:

Interpretación de Copenhague

La opinión más aceptada sostiene que los sistemas cuánticos existen en superposición hasta que la medición provoca el colapso de la función de onda. El proceso de medición es fundamental e irreductible.

Interpretación multimundos

Cada medición cuántica divide la realidad en ramas paralelas. En una rama, la partícula pasa a través de la rendija izquierda

Teoría De Broglie-Bohm

Las partículas tienen posiciones y velocidades definidas guiadas por un "potencial cuántico". La función de onda proporciona información sobre esta teoría de variables ocultas.

Teorías objetivas del colapso

Los procesos físicos que van más allá de los descritos por la mecánica cuántica estándar provocan el colapso espontáneo de la función de onda, por lo que la observación es sólo un desencadenante entre muchos otros.

La cuestión de la conciencia

Aunque las interpretaciones populares sugieren a veces que la propia conciencia colapsa las funciones de onda, las pruebas científicas apuntan a que el factor clave son las interacciones físicas y no los procesos mentales. El efecto observador no requiere conciencia humana: cualquier interacción física que extraiga información sobre el estado del sistema cuántico provocará decoherencia.

Como señaló el físico Werner Heisenberg: "Lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación". El experimento de la doble rendija revela que la realidad a nivel cuántico es fundamentalmente distinta de nuestra experiencia cotidiana: existe en un reino de posibilidades hasta que el acto de observación la fuerza a estados definidos.

Aplicaciones y tecnología modernas

Comprender el efecto observador tiene implicaciones prácticas que van más allá de los enigmas filosóficos. La computación cuántica se basa en el mantenimiento de estados de superposición evitando la decoherencia prematura. La criptografía cuántica explota el hecho de que la observación perturba necesariamente los estados cuánticos, proporcionando protocolos de seguridad indescifrables.

Los investigadores siguen desarrollando técnicas para combatir la decoherencia mediante la corrección de errores cuánticos, el desacoplamiento dinámico y la mejora de los métodos de aislamiento. El objetivo es aprovechar los efectos cuánticos minimizando al mismo tiempo las interacciones ambientales no deseadas.

El misterio permanente

A pesar de casi un siglo de estudio, el experimento de la doble rendija sigue revelando nuevos aspectos de la mecánica cuántica. Experimentos recientes han ampliado el fenómeno a moléculas cada vez más grandes, observándose patrones de interferencia en estructuras complejas basadas en el carbono que contienen cientos de átomos.

La pregunta fundamental sigue siendo: ¿Qué constituye una medición? ¿Dónde se produce exactamente el paso del reino cuántico a la realidad clásica? Estas preguntas impulsan la investigación en curso sobre el problema de la medición y la transición de lo cuántico a lo clásico.

Como señaló el propio Wheeler, el experimento de la doble rendija nos enseña que "no debemos tener ninguna imagen realista ingenua para interpretar los fenómenos cuánticos". El experimento revela que la realidad en su nivel más fundamental es mucho más extraña y está más interconectada de lo que sugieren nuestras intuiciones clásicas.

Conclusiones: El corazón de la mecánica cuántica

El experimento de la doble rendija y el efecto del observador representan algo más que curiosos fenómenos de laboratorio: revelan la naturaleza fundamental de la propia realidad. El experimento nos muestra que el mundo clásico de objetos definidos con propiedades fijas surge de un reino cuántico subyacente de posibilidades y correlaciones.

Aunque el efecto observador no requiere que la conciencia colapse las funciones de onda, sí demuestra que la observación -en el sentido de interacción física y extracción de información- desempeña un papel crucial en la configuración de la realidad que experimentamos. El universo en su nivel más básico parece ser participativo, con observadores y observados enzarzados en una intrincada danza que determina la naturaleza de lo que podemos conocer.

Mientras seguimos explorando el reino cuántico y desarrollando tecnologías que explotan los efectos cuánticos, el experimento de la doble rendija sigue siendo nuestra ventana más directa a la naturaleza extraña, bella y fundamentalmente misteriosa de la realidad. Nos recuerda que el universo es mucho más sutil e interconectado de lo que sugiere nuestra experiencia cotidiana, y que el propio acto de observación está entretejido en el tejido mismo de la existencia.